Comment l'Ademe envisage le bioGNV pour les engins non routiers agricoles et de construction ?

Dans un document de 136 pages, l’Ademe évalue les différentes solutions énergétiques susceptibles de remplacer le gazole dans les engins non routiers agricoles et de construction. Le GNV/bioGNV est envisagé, tout comme l’électrique, l’hydrogène, les biocarburants et les produits de synthèse.

Daté de décembre 2024, le rapport « Panorama et évaluation des différentes filières énergétiques des principaux engins de construction et agricoles en France » est disponible dans la librairie de l’Ademe depuis cet été.

Laissant de côté en particulier les véhicules fluviaux et ferroviaires, qui avaient déjà fait l’objet d’une publication en début d’année 2024, l’agence s’est focalisée pour son étude sur deux grands secteurs. Pour la construction, il s’agit des pelles mécaniques, chargeurs sur pneus, tombereaux, rouleaux compresseurs, finisseurs, niveleuses, bulldozers, nacelles élévatrices, grues mobiles, etc.

Du côté du matériel agricole, on a aussi une grande diversité, à commencer par les tracteurs de différentes puissances et parfois conçus pour des travaux spécifiques (vergers, vignes, etc.). S’y ajoutent les chargeurs télescopiques, moissonneuses batteuses, ensileuses, machines à vendanger, pulvérisateurs pour les grandes cultures, etc. Tous ces véhicules sont regroupés dans le document sous l’appellation « Engins motorisés non routiers » (EMNR).

Ce sont les seuls constructeurs des véhicules qui sont confrontés à divers règlements et directives dont est pour l’instant exclue l’empreinte carbone en cours de fonctionnement. Ce qui pourrait bien changer à l’avenir afin de participer à l’effort en faveur de l’environnement. Les industriels concernés ont donc tout intérêt à adopter dès maintenant les énergies alternatives, ce que certains font déjà. Les fabricants de ces engins peuvent cependant se retrouver bloqués ou freinés par diverses normes et obligations formant au final un cadre complexe. Notamment au moment d’homologuer de nouveaux modèles. D’autant plus que nombre de ces EMNR sont amenés à circuler sur les routes.

L’Ademe a cependant trouvé des chiffres intéressants. Représentant 74 % des EMNR agricoles, le parc des tracteurs classiques est passé de 1 021 491 unités en 2013 à 1 158 090 pour 2022. Concernant les tracteurs de vignes et vergers ainsi que les enjambeurs vignerons, l’agence n’a pu obtenir que leur volume pour 2022, respectivement 82 450 et 128 282 exemplaires. Arrivent ensuite les chargeurs télescopiques (évolution en dix ans de 74 569 à 99 109 unités) et les moissonneuses batteuses (de 60 655 à 67 301).

Sont beaucoup moins nombreuses, mais avec une courbe ascendante les pulvérisateurs pour les grandes cultures (de 14 861 à 15 322), les machines à vendanger (de 12 522 à 16 734) et les ensileuses automotrices (de 5 393 à 7 646).

Par prudence, l’Ademe envisage que les chiffres qui seront prochainement fournis par l’Agreste pour 2025 montrent des évolutions moins linéaires. Pour ce parc agricole dont l’âge moyen n’a pu être évalué et qui utilise quasiment uniquement du gazole non routier (GNR), les émissions annuelles d’équivalent CO2 pèseraient pour 2022 environ 8,7 millions de tonnes sur les 76,5 Mt pour le secteur de l’agriculture en France. Soit 19 % des GES.

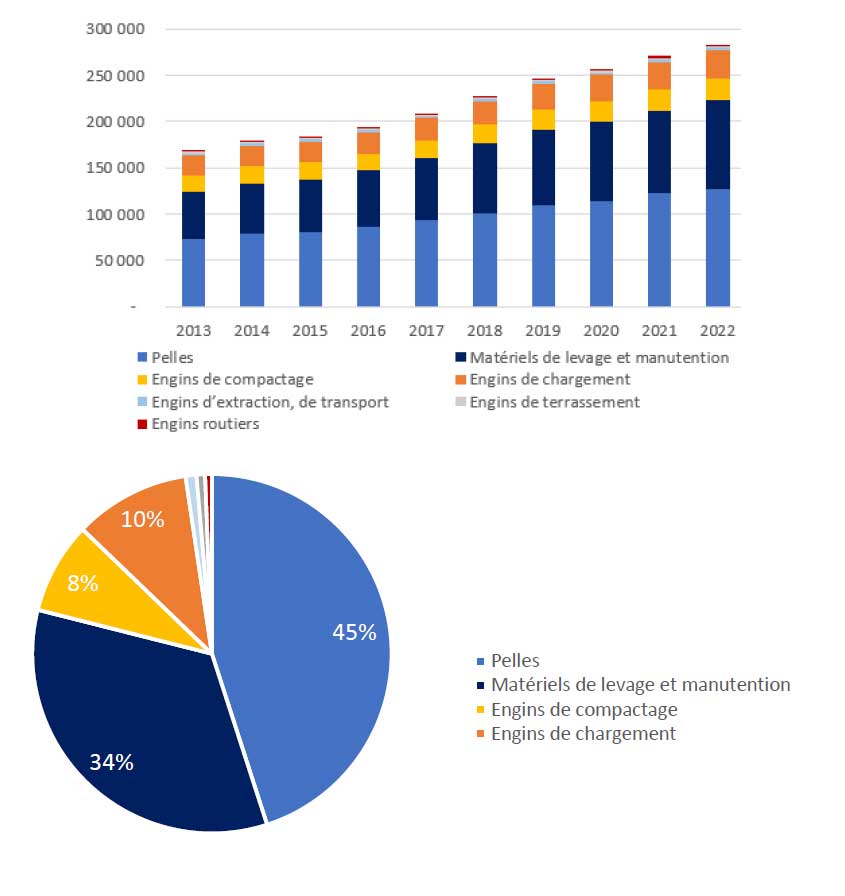

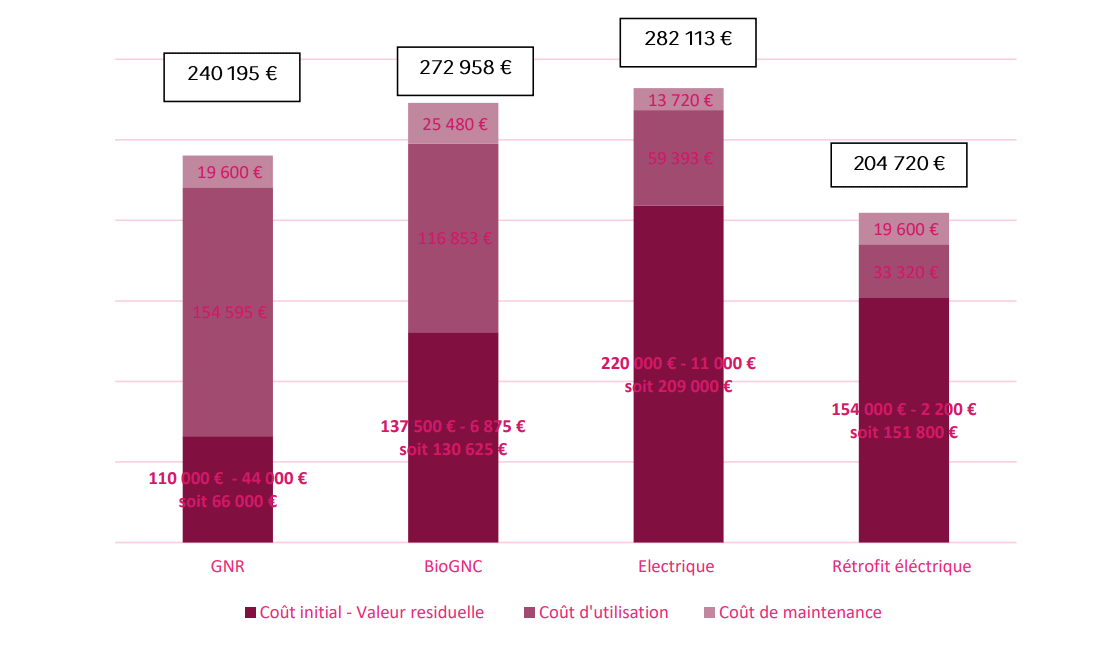

A elles seules, les pelles sur chenilles ou pneus ont représenté 45 % des EMNR de construction en 2022, soit 127 633 unités sur un total de 283 443 engins. Signe d’un véritable dynamisme du secteur, elles n’étaient que 73 611 en 2013 sur un parc total de 168 714 véhicules. Sur la même période, les nacelles élévatrices ont plus que doublé en passant de 26 832 unités à 59 426. Suivent les chariots télescopiques (de 21 349 à 34 925 exemplaires), les chargeurs sur pneus (de 21 367 à 29 620), et les rouleaux compresseurs (de 18 104 à 23 411).

Derrière, les bulldozers, niveleuses, tombereaux et grues mobiles ne pèsent chacun pas plus de quelques centaines ou milliers d’unités. Pour ces EMNR, on a l’âge moyen qui est compris entre 2,7 ans pour les chargeurs sur pneus de moins de 4,5 tonnes jusqu’à 5,9 ans avec les pelles sur chenilles de plus de 50 tonnes.

L’Ademe explique ce renouvellement relativement rapide par la volonté des entreprises de construction de disposer d’un matériel toujours plus performant. Pour le parc des EMNR de construction, les chiffres que l’agence a pu obtenir concernant l’empreinte carbone annuelle remontent à 2021. L’estimation haute dépasse les 10,6 Mt d’équivalent CO2, contre d’environ 6,2 Mt pour le scénario bas en prenant en compte qu’une part importante des nacelles élévatrices, chariots télescopiques et rouleaux compresseurs sont déjà électriques.

De son côté, New Holland s’est clairement positionné sur le GNV/bioGNV. Ce constructeur a enregistré dans notre pays en 2022 13 % des ventes de tracteurs neufs classiques toutes énergies confondues, 14 % des dérivés pour vignes et vergers et autant pour les ensileuses automotrices, mais 36 % des moissonneuses batteuses et 52 % des machines à vendanger.

Dans son rapport, l’Ademe présente la filière de production du bioGNV, ce qui amène naturellement les rédacteurs à envisager son emploi dans les EMNR agricoles, en particulier avec les tracteurs sous la forme de bioGNC.

Pas encore suffisamment développé en France aujourd’hui, le bioGNL n’est pas aujourd’hui retenu par les constructeurs de ces véhicules. L’Ademe estime toutefois « qu’il est raisonnable de prévoir que cette technologie s’étendra prochainement aux tracteurs agricoles ».

La méthanisation apporte à ces entreprises des avantages économiques et environnementaux qui dépassent le simple usage du biogaz dans les machines. Il s’agit en particulier de valoriser les déchets internes, de réduire les émissions de GES au niveau de l’exploitation, de diversifier les revenus, d’être autonome en énergie, d’améliorer l’enrichissement des sols avec le digestat, etc.

La réglementation autorise les tracteurs fonctionnant au biométhane, mais interdit l’usage de réservoirs amovibles. Ce frein technique empêche à la fois de disposer de davantage d’autonomie pour se rapprocher de celle des modèles GNR et de l’usage des outils d’attelage à l’avant où les constructeurs finissent par installer la bonbonne.

En outre les textes actuels ne permettent pas de convertir au gaz un tracteur diesel. Une évolution au niveau européen est attendue, mais pas à court terme. En autoconsommation, les agriculteurs doivent déclarer et payer une taxe sur leur biométhane qu’ils utilisent en bioGNV.

Soulignant toutefois que la filière est mature, l’Ademe note qu’il existe plusieurs possibilités pour l’avitaillement. Se rendre à une station publique peut cependant être une véritable perte de temps et d’énergie avec une tarification fluctuant selon le cours mondial du gaz.

L’idéal reste de disposer d’un distributeur rapide (70 à 150 000 euros) ou lent (à partir de 25 000 euros) au niveau de l’exploitation agricole, servant potentiellement aussi aux véhicules routiers (voitures et utilitaires). D’un coût plus dissuasif (400 000 euros), la station pour méthanisation en cogénération avec module d’épuration. A défaut, il existe aussi différentes formules d’approvisionnement extérieur par racks de bouteilles, éventuellement sur remorque pour être toujours au plus près des besoins.

Pour l’Ademe, la question de l’exploitation du bioGNV qui permet à la fois de réduire les polluants et les émissions de CO2 est à voir globalement, presque au cas par cas, en effectuant une balance : les surcoûts face aux profits envisageables en se lançant dans la méthanisation.

L’agence s’interroge aussi sur la revente en occasion des machines agricoles au gaz. Selon ses sources, elle serait difficile et de nature à peser négativement sur l’économie de l’entreprise. On pourrait aussi estimer au contraire que devant une offre trop chiche aujourd’hui pour des engins plus coûteux à l’achat, des exploitants se jettent sur les quelques unités qui seraient en vente. Il suffit de voir comment les agriculteurs méthaniseurs achètent des voitures et utilitaires d’occasion au gaz naturel.

Quoi qu’il en soit, sur le sujet, les rédacteurs du rapport écrivent : « La confiance des acheteurs envers les engins fonctionnant au biométhane est à construire ».

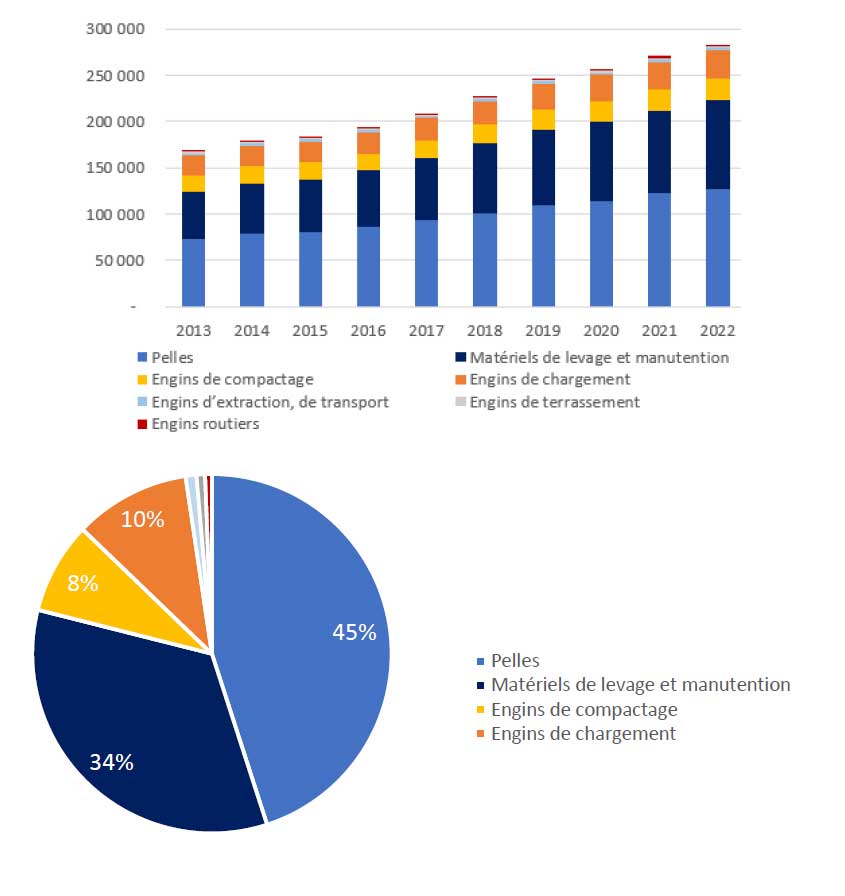

Seul le rétrofit électrique fait mieux avec 204 720 euros, contre 282 113 pour un neuf à batterie. Le bioGNC s’inscrit entre les deux avec une valeur pas forcément très séduisante : 272 958 euros.

A noter qu’il existe encore la possibilité naissante d’investir dans des tracteurs avec moteur polycarburants (GNR, B100, HVO et biogaz). John Deere s’est lancé sur le sujet avec un prototype en cours de développement. Le groupe AGCO étudie aussi la possibilité de rendre compatible son moteur CORE avec le biogaz et l’hydrogène.

Seul le groupe CNH développerait un prototype de chargeuse sur pneus. Contrairement aux exploitations agricoles, les chantiers de construction ont rarement a proximité une station d’avitaillement. En outre, pour s’y rendre, les engins devraient être immatriculés pour la route. Envisager le recours à des racks sur remorque n’est pas impossible, mais demande une organisation dont les professionnels du secteur ne verront pas vraiment l’utilité. D’où un repli vers d’autres solutions comme l’électrique à batterie ainsi que l’hydrogène via pile à combustible ou dans un moteur thermique.

Les produits de synthèse trop coûteux et les biocarburants nécessitants de faire le plein dans une station privée ne sont pas retenus pour les EMNR de construction. Réservé aux flottes captives, le B100, par exemple, risque de tomber avec le durcissement des normes et n’est que peu utilisé à l’international. Ce dernier point n’incite pas les industriels à mobiliser leurs services de R&D pour de potentiels besoins si localisés.

Daté de décembre 2024, le rapport « Panorama et évaluation des différentes filières énergétiques des principaux engins de construction et agricoles en France » est disponible dans la librairie de l’Ademe depuis cet été.

Laissant de côté en particulier les véhicules fluviaux et ferroviaires, qui avaient déjà fait l’objet d’une publication en début d’année 2024, l’agence s’est focalisée pour son étude sur deux grands secteurs. Pour la construction, il s’agit des pelles mécaniques, chargeurs sur pneus, tombereaux, rouleaux compresseurs, finisseurs, niveleuses, bulldozers, nacelles élévatrices, grues mobiles, etc.

Du côté du matériel agricole, on a aussi une grande diversité, à commencer par les tracteurs de différentes puissances et parfois conçus pour des travaux spécifiques (vergers, vignes, etc.). S’y ajoutent les chargeurs télescopiques, moissonneuses batteuses, ensileuses, machines à vendanger, pulvérisateurs pour les grandes cultures, etc. Tous ces véhicules sont regroupés dans le document sous l’appellation « Engins motorisés non routiers » (EMNR).

Un cadre complexe qui pèse sur les constructeurs

Contrairement aux automobilistes, les utilisateurs des EMNR agricoles et de construction ne sont pas touchés par une réglementation concernant les émissions sonores, de CO2 et de polluants (CO, NOx, hydrocarbures, particules fines).Ce sont les seuls constructeurs des véhicules qui sont confrontés à divers règlements et directives dont est pour l’instant exclue l’empreinte carbone en cours de fonctionnement. Ce qui pourrait bien changer à l’avenir afin de participer à l’effort en faveur de l’environnement. Les industriels concernés ont donc tout intérêt à adopter dès maintenant les énergies alternatives, ce que certains font déjà. Les fabricants de ces engins peuvent cependant se retrouver bloqués ou freinés par diverses normes et obligations formant au final un cadre complexe. Notamment au moment d’homologuer de nouveaux modèles. D’autant plus que nombre de ces EMNR sont amenés à circuler sur les routes.

Un parc difficile à quantifier

Ces engins ne sont pas tous amenés à sortir d’un cadre unique d’exploitation. Ils ne sont donc pas tous immatriculés, ce qui rend difficile d’en indiquer le nombre exact en service et l’évolution des volumes.L’Ademe a cependant trouvé des chiffres intéressants. Représentant 74 % des EMNR agricoles, le parc des tracteurs classiques est passé de 1 021 491 unités en 2013 à 1 158 090 pour 2022. Concernant les tracteurs de vignes et vergers ainsi que les enjambeurs vignerons, l’agence n’a pu obtenir que leur volume pour 2022, respectivement 82 450 et 128 282 exemplaires. Arrivent ensuite les chargeurs télescopiques (évolution en dix ans de 74 569 à 99 109 unités) et les moissonneuses batteuses (de 60 655 à 67 301).

Sont beaucoup moins nombreuses, mais avec une courbe ascendante les pulvérisateurs pour les grandes cultures (de 14 861 à 15 322), les machines à vendanger (de 12 522 à 16 734) et les ensileuses automotrices (de 5 393 à 7 646).

Par prudence, l’Ademe envisage que les chiffres qui seront prochainement fournis par l’Agreste pour 2025 montrent des évolutions moins linéaires. Pour ce parc agricole dont l’âge moyen n’a pu être évalué et qui utilise quasiment uniquement du gazole non routier (GNR), les émissions annuelles d’équivalent CO2 pèseraient pour 2022 environ 8,7 millions de tonnes sur les 76,5 Mt pour le secteur de l’agriculture en France. Soit 19 % des GES.

A elles seules, les pelles sur chenilles ou pneus ont représenté 45 % des EMNR de construction en 2022, soit 127 633 unités sur un total de 283 443 engins. Signe d’un véritable dynamisme du secteur, elles n’étaient que 73 611 en 2013 sur un parc total de 168 714 véhicules. Sur la même période, les nacelles élévatrices ont plus que doublé en passant de 26 832 unités à 59 426. Suivent les chariots télescopiques (de 21 349 à 34 925 exemplaires), les chargeurs sur pneus (de 21 367 à 29 620), et les rouleaux compresseurs (de 18 104 à 23 411).

Derrière, les bulldozers, niveleuses, tombereaux et grues mobiles ne pèsent chacun pas plus de quelques centaines ou milliers d’unités. Pour ces EMNR, on a l’âge moyen qui est compris entre 2,7 ans pour les chargeurs sur pneus de moins de 4,5 tonnes jusqu’à 5,9 ans avec les pelles sur chenilles de plus de 50 tonnes.

L’Ademe explique ce renouvellement relativement rapide par la volonté des entreprises de construction de disposer d’un matériel toujours plus performant. Pour le parc des EMNR de construction, les chiffres que l’agence a pu obtenir concernant l’empreinte carbone annuelle remontent à 2021. L’estimation haute dépasse les 10,6 Mt d’équivalent CO2, contre d’environ 6,2 Mt pour le scénario bas en prenant en compte qu’une part importante des nacelles élévatrices, chariots télescopiques et rouleaux compresseurs sont déjà électriques.

Un secteur particulièrement émetteur

Sur les 126 Mt d’équivalent CO2 calculées au total pour les transports en France l’année 2021, les 8,7 Mt émis par les EMNR agricoles et les 6,2/10,6 Mt des EMNR de construction pèsent bien moins que les émissions des voitures particulières (66,4 Mt pour 38,3 millions de VP), des poids lourds (33,5 Mt) et des utilitaires légers (18,4 Mt pour 5,9 millions d’unités).

En revanche ces valeurs sont bien au-dessus de l’impact du transport aérien national (3,3 Mt), du maritime et fluvial (1,6 Mt), des deux-roues (1,4 Mt) et du ferroviaire (0,4 Mt). Si l’on rassemblait dans un même parc les véhicules routiers et les EMNR de construction, ces derniers ne représenteraient que 0,6 % du volume, mais pèseraient 8,2 % des émissions de GES. En faisant de même avec les EMNR agricoles, on obtient une part de 3 % pour 7 % de rejets dans l’atmosphère. Cet exercice montre comment ces engins non routiers sont particulières impactant en moyenne par unité en termes de réchauffement climatique.

Sur les 126 Mt d’équivalent CO2 calculées au total pour les transports en France l’année 2021, les 8,7 Mt émis par les EMNR agricoles et les 6,2/10,6 Mt des EMNR de construction pèsent bien moins que les émissions des voitures particulières (66,4 Mt pour 38,3 millions de VP), des poids lourds (33,5 Mt) et des utilitaires légers (18,4 Mt pour 5,9 millions d’unités).

En revanche ces valeurs sont bien au-dessus de l’impact du transport aérien national (3,3 Mt), du maritime et fluvial (1,6 Mt), des deux-roues (1,4 Mt) et du ferroviaire (0,4 Mt). Si l’on rassemblait dans un même parc les véhicules routiers et les EMNR de construction, ces derniers ne représenteraient que 0,6 % du volume, mais pèseraient 8,2 % des émissions de GES. En faisant de même avec les EMNR agricoles, on obtient une part de 3 % pour 7 % de rejets dans l’atmosphère. Cet exercice montre comment ces engins non routiers sont particulières impactant en moyenne par unité en termes de réchauffement climatique.

EMNR agricoles et bioGNV

En matière d’engins agricoles non routiers, les ventes annuelles en véhicules neufs sont clairement emportées par les tracteurs classiques : 74 % en 2013 et 69 % en 2022. Poussés par des normes plus strictes pour diminuer de façon importante les émissions, des constructeurs se sont déjà mis à l’électrique, notamment pour les machines de puissances relativement limitées comme les enjambeurs vignerons, les chargeurs télescopiques et de petits tracteurs avec John Deere et Fendt.De son côté, New Holland s’est clairement positionné sur le GNV/bioGNV. Ce constructeur a enregistré dans notre pays en 2022 13 % des ventes de tracteurs neufs classiques toutes énergies confondues, 14 % des dérivés pour vignes et vergers et autant pour les ensileuses automotrices, mais 36 % des moissonneuses batteuses et 52 % des machines à vendanger.

Dans son rapport, l’Ademe présente la filière de production du bioGNV, ce qui amène naturellement les rédacteurs à envisager son emploi dans les EMNR agricoles, en particulier avec les tracteurs sous la forme de bioGNC.

Pas encore suffisamment développé en France aujourd’hui, le bioGNL n’est pas aujourd’hui retenu par les constructeurs de ces véhicules. L’Ademe estime toutefois « qu’il est raisonnable de prévoir que cette technologie s’étendra prochainement aux tracteurs agricoles ».

Le bioGNV, une évidence pour les agriculteurs

Le document note que « le biométhane a particulièrement du sens pour l’agriculture puisque sa production se fait à partir de déchets organiques qui proviennent essentiellement des exploitations agricoles ».La méthanisation apporte à ces entreprises des avantages économiques et environnementaux qui dépassent le simple usage du biogaz dans les machines. Il s’agit en particulier de valoriser les déchets internes, de réduire les émissions de GES au niveau de l’exploitation, de diversifier les revenus, d’être autonome en énergie, d’améliorer l’enrichissement des sols avec le digestat, etc.

La réglementation autorise les tracteurs fonctionnant au biométhane, mais interdit l’usage de réservoirs amovibles. Ce frein technique empêche à la fois de disposer de davantage d’autonomie pour se rapprocher de celle des modèles GNR et de l’usage des outils d’attelage à l’avant où les constructeurs finissent par installer la bonbonne.

En outre les textes actuels ne permettent pas de convertir au gaz un tracteur diesel. Une évolution au niveau européen est attendue, mais pas à court terme. En autoconsommation, les agriculteurs doivent déclarer et payer une taxe sur leur biométhane qu’ils utilisent en bioGNV.

Une offre encore trop réduite

A part New Holland et ses deux modèles T6 et T7 de la gamme Methane Power affichant un surcoût de l’ordre de 25 % par rapport à un modèle diesel, seul le groupe lituanien Auga propose un tracteur fonctionnant avec du GNV/bioGNV en hybridation électrique. Les constructeurs restent encore frileux sur cette énergie en raison du nombre encore trop limité d’agriculteurs actuellement compatibles.Soulignant toutefois que la filière est mature, l’Ademe note qu’il existe plusieurs possibilités pour l’avitaillement. Se rendre à une station publique peut cependant être une véritable perte de temps et d’énergie avec une tarification fluctuant selon le cours mondial du gaz.

L’idéal reste de disposer d’un distributeur rapide (70 à 150 000 euros) ou lent (à partir de 25 000 euros) au niveau de l’exploitation agricole, servant potentiellement aussi aux véhicules routiers (voitures et utilitaires). D’un coût plus dissuasif (400 000 euros), la station pour méthanisation en cogénération avec module d’épuration. A défaut, il existe aussi différentes formules d’approvisionnement extérieur par racks de bouteilles, éventuellement sur remorque pour être toujours au plus près des besoins.

A lire aussi

Un ensemble à considérer

Si les coûts en maintenance (+4 euros à l’heure) sont plus élevés qu’avec un modèle diesel pouvant aussi fonctionner avec des biocarburants, le biogaz dispense de l’emploi d’AdBlue devenu obligatoire avec le GNR sur les tracteurs de dernière génération.Pour l’Ademe, la question de l’exploitation du bioGNV qui permet à la fois de réduire les polluants et les émissions de CO2 est à voir globalement, presque au cas par cas, en effectuant une balance : les surcoûts face aux profits envisageables en se lançant dans la méthanisation.

L’agence s’interroge aussi sur la revente en occasion des machines agricoles au gaz. Selon ses sources, elle serait difficile et de nature à peser négativement sur l’économie de l’entreprise. On pourrait aussi estimer au contraire que devant une offre trop chiche aujourd’hui pour des engins plus coûteux à l’achat, des exploitants se jettent sur les quelques unités qui seraient en vente. Il suffit de voir comment les agriculteurs méthaniseurs achètent des voitures et utilitaires d’occasion au gaz naturel.

Quoi qu’il en soit, sur le sujet, les rédacteurs du rapport écrivent : « La confiance des acheteurs envers les engins fonctionnant au biométhane est à construire ».

Comparaison et autres pistes

L’Ademe a comparé les coûts (achat - valeur résiduelle ; utilisation ; maintenance) sur la durée de vie d’un tracteur, avec, en référence, 240 195 euros pour un modèle diesel.Seul le rétrofit électrique fait mieux avec 204 720 euros, contre 282 113 pour un neuf à batterie. Le bioGNC s’inscrit entre les deux avec une valeur pas forcément très séduisante : 272 958 euros.

A noter qu’il existe encore la possibilité naissante d’investir dans des tracteurs avec moteur polycarburants (GNR, B100, HVO et biogaz). John Deere s’est lancé sur le sujet avec un prototype en cours de développement. Le groupe AGCO étudie aussi la possibilité de rendre compatible son moteur CORE avec le biogaz et l’hydrogène.

Le bioGNV pour les EMNR de construction

Si l’Ademe ne s’étend pas sur l’utilisation du GNV/bioGNV avec les EMNR de construction, c’est déjà tout simplement parce qu’aucune marque ne propose ces engins fonctionnant avec cette énergie.Seul le groupe CNH développerait un prototype de chargeuse sur pneus. Contrairement aux exploitations agricoles, les chantiers de construction ont rarement a proximité une station d’avitaillement. En outre, pour s’y rendre, les engins devraient être immatriculés pour la route. Envisager le recours à des racks sur remorque n’est pas impossible, mais demande une organisation dont les professionnels du secteur ne verront pas vraiment l’utilité. D’où un repli vers d’autres solutions comme l’électrique à batterie ainsi que l’hydrogène via pile à combustible ou dans un moteur thermique.

Les produits de synthèse trop coûteux et les biocarburants nécessitants de faire le plein dans une station privée ne sont pas retenus pour les EMNR de construction. Réservé aux flottes captives, le B100, par exemple, risque de tomber avec le durcissement des normes et n’est que peu utilisé à l’international. Ce dernier point n’incite pas les industriels à mobiliser leurs services de R&D pour de potentiels besoins si localisés.

Un média soutenu par ses partenaires

Si Gaz-Mobilite.fr vous informe gratuitement et sans publicité sur toute l'actualité de la filière GNV, c'est grâce au soutien d'une quarantaine de partenaires.

Si Gaz-Mobilite.fr vous informe gratuitement et sans publicité sur toute l'actualité de la filière GNV, c'est grâce au soutien d'une quarantaine de partenaires.

Vous souhaitez nous soutenir ?

Rejoignez nos partenaires !

Rejoignez nos partenaires !